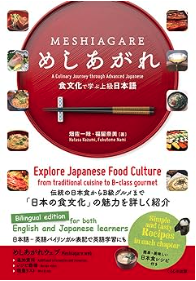

このページでは、中級〜上級の日本語学習者向けに使える教材『めしあがれ-食文化で学ぶ上級日本語-』の使い方や活用アイディアが各章ごとにリストになっています。

公開しているアイディア・文型リストはMikke!独自のもので、本書公式のものではありません。

「まずはこの教科書についてよく知りたい」という方は、こちらから各章の構成や内容をまずご覧ください。

お好きな章をクリックして、詳しい教案ページに飛んでみてください。

第1章

日本の食文化の特徴を、気候帯や漁場、食材の旬、柔軟性、米文化といった観点から学びます。

- 〜からなる

- さらに

- 〜に限られる

- 〜ようだ(推量)

- 〜と言えるかもしれない

- 〜ようになる(能力の変化)

- 〜づらい

- 〜傾向がある

- 〜化する

- 単なる

第2章

だしや醤油、味噌の生産工程に触れながら、関西と関東の料理の違いについて学びます。

- 〜を中心とした

- 〜ようになる

- 〜に比べると

- 一方

- Verb-stem

- 〜だけでなく

- ただし

- Adj.+stem

- 〜的(1回目)

第3章

日本の出汁と他の国の出汁を比較しながら「Umami」について考えます。昆布だし、鰹出汁それぞれの加工工程についても学びます。

- 〜にとって

- 〜とされていました

- 通して

- 〜と言えます

- 〜によって異なる(〜によって違う)

- 〜ものもある

- 〜と言われている

第4章

日本の寿司の起源とその変遷について読むとともに、「握り鮨」に留まらない他の国のSUSHIについても読んでいきます。

- 〜だけでなく〜も

- 〜にあたるもの

- 代わりに

- 〜みたいな感じで

- 理由の1つに

- 〜などして

- 〜だけに留まらず

第5章

とんかつやカレーなど、日本式にアレンジされた西洋料理を紹介しながら、元の料理との違いや変遷の過程について読んでいきます。

- V始める

- いくら〜ても

- こうして

- また

- 〜によると

- 〜すらない

- 〜ごとに

- ていきました

第6章

コメが日本で主食となった経緯や、どのような形でコメが儀式でも重要な役割を果たしているのかを学びます。

- 〜に大別されます

- これに対して

- 〜分の〜(分数)

- 〜代わりに

- つまり

- 〜とともに

- 必ずしも〜わけではない

- 〜のせいで

第7章

箸文化に触れ、同じ箸文化圏でもその国の習慣により形状が少し違うことについて読みます。また、日本における箸のマナーについても学びます。

- 〜に伴い(ともない)

- これは〜ことが理由です。/からです。

- 〜と考えられる

- 〜で/から作られている

- 強調構文(〜のは〜です)

- 〜に応じて

- 〜ようにする

- 〜ことがあります

第8章

蕎麦やうどんなど、和食の麺の製造過程や一般的に親しまれるようになった理由について読む。「コシがある」といった麺類独特の表現についても知ることができる。

- 〜といえば

- 〜でもある/〜でもあった

- 〜ほど

- 〜のもとになる